日本人教師ができる児童にあった指導法

目次

第1章 はじめに

第2章 フォニックス指導の記録

第3章 児童たちへのアンケート

第4章 フォニックスは日本人にとってなぜ有効なのか

第5章 私のフォニックス指導法

第6章 おわりに

第1章 はじめに

小学校教師のためのフォニックス指導書を作成することにした。20年間の英語教室での体験と2020年から約4年間小学校でのゲストティーチャーとしての体験に基づいたものだ。その理由は、3年ほど前から、現行の音声指導法を改善する必要性を強く感じているからだ。今の音声指導は私の知る限りは、チャンツ、CDの音を聞き取るドリル、ALTの発音を聞いてオウム返しで声を出すのが中心になっている。この方法では、聞き取れたり、正確に発音できるのは一部の耳の良い児童だけであり、自分自身でその調音法に気づくことを待つのは現実的ではない。現行の指導法を明示的指導法に改善するように教育委員会に4回ほど提言をしたがその反応は鈍く、このままでは児童たちが持っている潜在能力を十分に引き出せないという焦りの気持ちを持ち始めている。日本人学習者にとって絶対的な解決策はないかもしれない。しかし、過去を検証し、何事にも必ず起こる失敗を考証することから次の一歩が踏み出せると信じている。私が、フォニックス指導の改善の必要性を感じるのは、次の3つの主な理由からである。

先ず、新学習指導要領についての疑問点がある。指導要領には、発音指導の中で、「音声と文字を関連付けて指導すること」(文部科学省、2018、p130)が求められている。しかし一方で、「発音と綴りを関連付けて、発音と綴りの規則を指導することを意味するものではないことに留意する」とある。「発音と綴りとを関連付けて指導すること」は、中学校の外国語科における指導事項(p130)、とある。音声と文字の関係を指導して、引き続き発音と綴りの関係を指導しないのは私には疑問である。児童たちの「読んでみたい」、「発音してみたい」、「読めた、発音できた」「間違えた、そう読むのだ」等という自然発生的な学習意欲と学ぶ機会にブレーキをかけていることになるのではないだろうか。文部科学省の音声指導の目標は児童たちの挑戦しようとする機会を削いでいるように見える。挑戦する姿勢の中に「学ぶ瞬間」があり、そのプロセスこそが成長に繋がるのではないだろうか。彼らの潜在能力を過少評価しているように思われる。大人たちが彼らの能力や限界を一方的に決めるべきではない。上手に球を投げれば児童たちは期待に応えてくれるものだ。私の経験から、彼らには言語習得において無限の可能性があると確信している。

次に、私は1999年7月に英語教室を開校するにあたり、日本語も定着していないのに英語を習ってもいいのか。正しい日本語を身につけることは大切だし、その時期を待つとすれば何才で始めるのがよいのか、日本語と平行して英語を勉強すると日本語の習得に影響があるのか、等々の疑問を持っていた。そんな折、偶然に録画したNHKの「クローズアップ現代」が一つの答えを提供してくれた。番組のタイトルは「どうすれば日本人は英語を話せるようになるのか?」だった。番組の中に、脳神経外科の植村研一氏が、アメリカ留学経験者のバイリンガルの学生と、英語は読み書き中心に勉強した東大の学生を使って実験をする場面がある。植村氏の実験結果は次のようであった。英語と日本語を別々に聞いたときに、ウエルニッケ言語野のどの部分が反応しているのか、血流の流れで調べる。バイリンガルの学生の場合、英語を聞いたとき反応する箇所と日本語を聞いたときに反応する箇所は離れていて、それぞれ違った箇所だった。一方、読み書きを中心に勉強した東大の学生の場合は、英語を聞いた時と日本語を聞いた時に反応する箇所はほとんど重なり合い、同じ箇所だった。バイリンガルの学生は、英語を聞いた時、英語から直接(日本語の介入なしに)意味を理解していると考えられる。一方、東大の学生は、英語をひとまず日本語に訳し、そのうえで英語の意味を理解していると考えられる。この実験で、学習の仕方によって日本語と英語を担当する部局はそれぞれ独立していることが示されたと言える。英語を話すときは英作をしてから口に出す、英語を聞いたときは和訳をしつつ意味を理解する日本人が多いと思われる。私も置き換えるスピードは速くなったが、やはり一部日本語が介入する。それでは、どのような手段で英語を学べばいいのだろうか。植村教授は、私が英語学校で取り入れていた同じ学習方法を『言語』(月刊誌、1996年)中で次のように述べている。「日本では、読み書きから入り、ヒアリングが一番後になっていますが、私が英語の先生だったら、ヒアリングから入ります。脳の伝達構造からいくと、ウエルニッケの聴覚中核から言語は出発し、そこから読む中核、話す中核、書く中核へと繋がっていきます。ところが、読みを教え、書きを教えて、しゃべりは教えない、聞くのも教えないでは、脳の伝達構造から言えば逆なことをやっているわけです」これらのことから、母語である日本語の基礎が出来ていない時期に英語を習い始めても、日本語の学習にさほど悪影響を与える可能性はなく、むしろ音声指導からスタートする重要性を私は再認識した。そして幼児教育でよく使われる「臨界期」という言葉にも触れておきたい。脳には学習に最も適した時期があり、その時期を過ぎるとどれだけ努力をしても限界が生じてしまう。臨界期とは、その最終ラインのことを意味する。特に言語教育で用いられている言葉だが、英語だけでなくすべての言語教育の臨界期は、9歳くらいまでとされている。9歳ごろまでに言語野を使用しなければ、母国語以外の機能は退化していくようだ。小学校で言えば、現行のカリキュラムであれば、中学年、高学年で音声指導をスタートするのが適切だと考えられる。

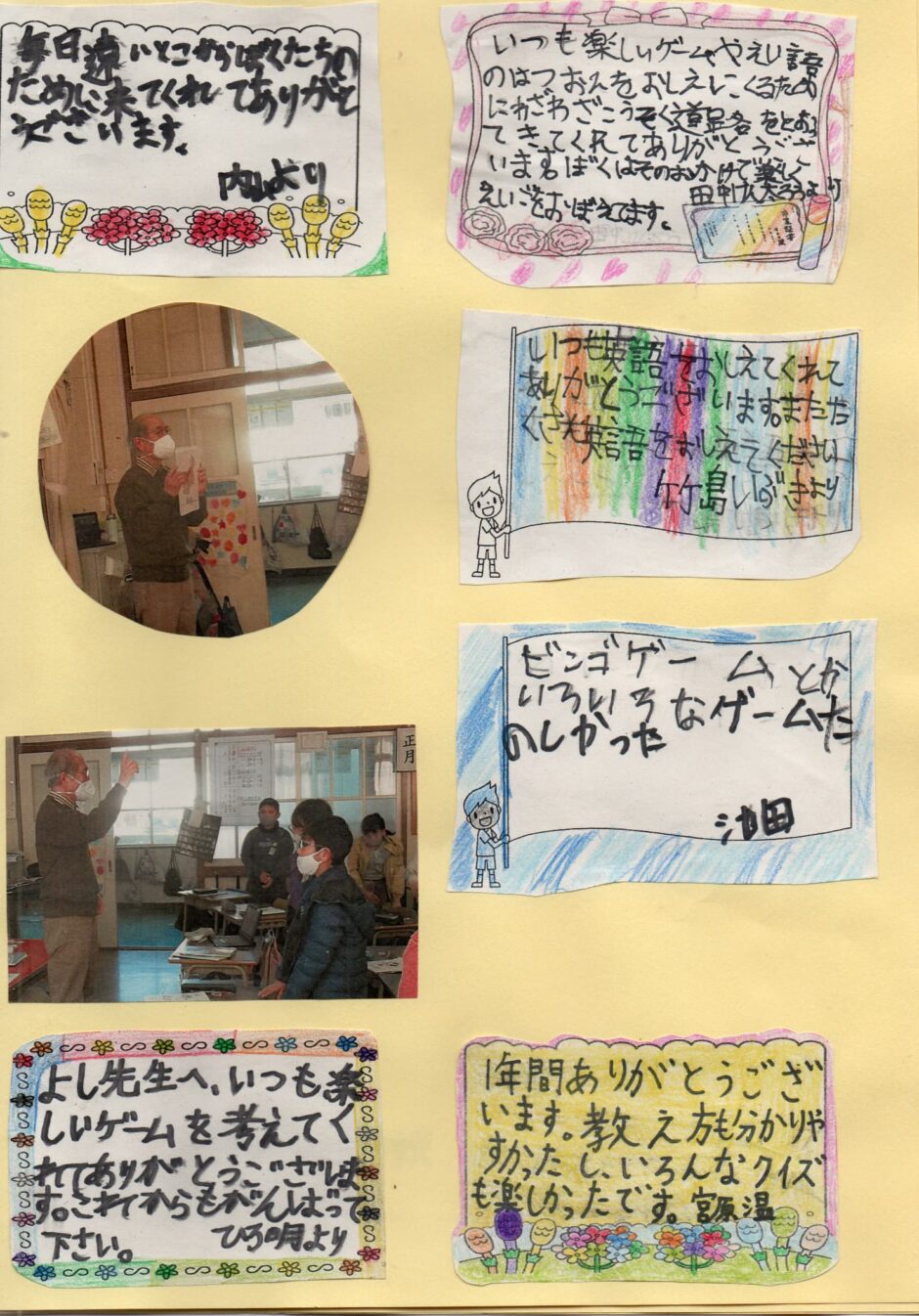

3つ目の理由は、フォニックス指導を受けた児童たちの声が私の背中を押してくれた。幸運なことに、2023年10月より2024年2月までの約5か月間(計17回、約200分)、福岡市内の小学校で4年生の3クラスを対象にフォニックスの基礎指導をする機会を得た。そして、フォニックスの基礎指導を受けた児童たちにアンケートの形で感想や質問に答えてもらった。その指導記録と集計結果については次の章で詳しく紹介するが、明示的指導の効果を確認することができた。「音声指導を始める適齢期は小学中学年だ」という確信になろうとしている。

第2章に続く、、、